歯周病治療

歯周病治療PERIODONTAL DISEASE

歯周病とは?

歯周病とは、歯についたよごれ(プラーク)の中にいる細菌によって引き起こされる病気のことです。歯と歯茎の境目にある溝(歯周ポケット)から歯の根に沿って細菌が入り込み、歯を支えている骨や歯茎などの組織を壊してしまいます。ひどくなると膿が出るので以前は歯槽膿漏ともいわれていました。

統計上30歳以上の成人のおよそ80%は歯周病に罹っているといわれています。歯周病は段階を経て進行しますが、最初は歯茎の腫れだけ生じます。(歯肉炎)

歯肉炎の状態を放っておき歯垢や歯石を取らないでいると歯を支えている骨などの組織にまで炎症が波及してしまいます。(歯周炎) 歯周炎が進行すると歯を支えている骨が溶けるので歯はぐらついてしまいます。

歯周病は初期では症状があまり出ず、気づいた時にはかなり進んでいることが多いのでサイレントディジーズ(Silent Disease:静かなる病気)とも表現されます。

歯周病の治療

歯に付いた汚れ(プラーク)の中には細菌が潜んでいてその細菌が出す毒素によって炎症が起こるのです。歯周病の治療の基本は歯に付いたプラークや歯石を取ることです。

これは、患者さん自身が行う「セルフケア(歯磨き)」と、歯科医院で行う専門的な「プロフェッショナルケア」に分かれます。毎日ご自宅で歯磨きをするだけでは取り切れない、あるいは苦手な場所が必ずありますので、その磨き残しを歯科医院でお取りし、苦手な場所を磨けるようにお教えします。

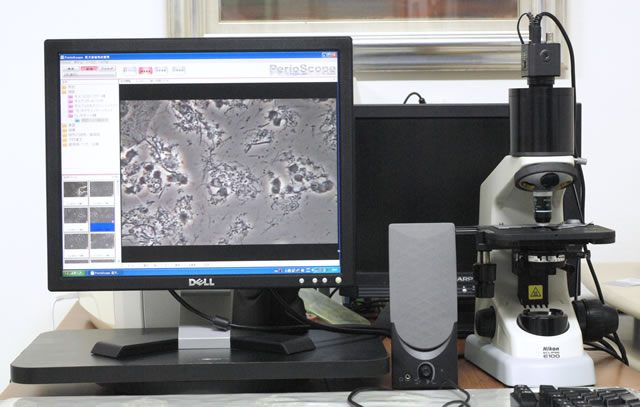

当院では、まずお口の中を診て、レントゲンをお撮りし、歯茎の検査をした上で歯周病の状態をご説明いたします。必要であれば実体顕微鏡を使い、プラーク内の細菌も確認いたします。 そのうえでどういった治療が必要かお一人お一人にあったプランを立ててご説明いたします。 その後お口の中の汚れ、歯石を取るとともに汚れが付きやすい状態があれば改善していきます。歯周病とかみ合わせは密接に関連しているのでかみ合わせの調整をすることもあります。歯周病が進行しグラついている歯は歯科用の接着剤で隣の歯と固定します。

以上を歯周基本治療といい、これで症状が落ち着き歯周ポケットの深さが浅くなればメインテナンス(定期検診)に移行します。

基本治療で治まらない場合には外科治療を行うこともあります。直視できない部分についている歯石を取るため歯茎に切開を入れて歯の根を見やすい状態にして治療します。

その際に歯茎や骨の形を整えます。また、すべての方に使えるわけではありませんが外科治療に併せて歯周組織の再生を促す薬を使うこともあります。